SHAKESPEARE SITTER

C’est sur le bord de la tamise que bat le cœur de William Shakespeare, si vous avez traversé le Millenium bridge et vu derrière l’eau couleur de thé au lait la figure blanche et douce du Globe Theater, vous le savez, William git et agit là. Les comédiens portent en roulant les « R » les textes du poète qui fait figure d’être vivant sous le grand toit de chaume en cercle. Je n’ai pu détacher mon esprit du souvenir de ce moment théâtral issu d’une visite londonienne passée alors que je sortais de l’amphithéâtre lyonnais où Morrissey, enfin, venait de m’administrer l’uppercut scénique magistral que j’attendais depuis 1986. Oui, le Globe Theater tel un miroir, Morrissey s’est tenu ce soir devant nous comme un immense acteur classique, un artiste minéral et ancré au sol, comme les textes de Shakespeare qui atteignent l’universalité du thème il a atteint autre chose que l’image florale et aérienne qu’il traine (et entretient) depuis toujours. Ce set fut tellurique. Le demi-cercle de l’amphithéâtre est devenu, l’espace d’une heure et demie de concert un cercle magique Shakespearien.

Je pense d’ailleurs au mot du dramaturge anglais « La prospérité est le lien de l’amour », Prospère, la fidélité d’or massif du public Morrissien, Prospère, la mémoire des morceaux devenus hymnes des profondeurs et bande sonores de nos vies, Amour, la stage invasion loyale du quadra (voire plus jeune) en t-shirt, Amour, chaque geste du maître tapi élégamment dans l’ironie ou la distance surjouée. Amour, de tous ceux réunis ce soir du 12 mars sur les bords du Rhône, Amour, pour une certaine idée de l’esthétique, du souvenir, de la sensibilité. Dans un monde 2.0 douloureux, retrouver une douleur old school, consolante que l’on connait et où nous nous tenons abrités depuis si longtemps. Allez, ne nous voilons pas la face, il y a un climat si particulier au concert du Moz, un cabinet de curiosités humaines, des happy few assez fiers d’eux-mêmes d’avoir en une vie rencontré l’homme du soir. Une assemblée de copro de « Still Ill » United.

Passé le coin des Goodies où le débat fait rage : bon goût ce vinyle de Viva Hate signé de la main de l’élu affichant 250 euros ? Mouais, disent certains irréductibles, « les américains ont toujours fait ça, et puis ça vaut mieux que la spéculation de fans sur Ebay… » Je ne peux m’empêcher de trouver cette méthode assez Vulgaire…voire même d’une regrettable forme de condescendance tarifée, je pense à certains morceaux comme « Get off the stage » du Moz ou les Smiths de « Paint a vulgar picture », ça les aurait bien fait sourire.

Rien n’y fera, la dévotion est intacte et on s’avance aux pieds d’un amphithéâtre étonnant de 3000 places, déjà il y a un backdrop familier, le visage de Martin Sheen dans Apocalypse Now. La scène est très accessible, ça sent la poudre pour le service d’ordre, ça va molester le fan hardcore qui déjà fomente son accessit aux traditionnelles embrassades, au hug sacramental.

On le sait les premières parties de Morrissey reviennent aux vidéos-élégies des figures héroïques et panthéonisées par le maitre. La cérémonie lyonnaise attaque en fanfare et en projection avec un morceau d’Iggy and the Stooges « Search and Destroy » sur des images d’Apocalypse Now, impossible de citer intégralement le mausolée musical et cinématographique, on voit passer les fantômes de Judy Garland, Elvis, les Sex Pistols, Vince Taylor, Eddie Cochran, The Four Tops, les New York Dolls…Le tout n’est pas qu’un simple hommage, il s’agit aussi de nous mettre dans un certain état mental et sensible, musical et esthétique, « avance public et abandonne les armes de la modernité », Modern Life is Rubbish, déjà Blur nous prévenait.

Ils sont tous morts ou presque sur l’écran, tous ces « Rebels Without Applause », peut-être mais ils disent un état d’être que nous avons, nous, fans irréductibles, en héritage, un état d’être à la musique et aux choses ou un état de guerre, c’est selon et c’est souvent pareil.

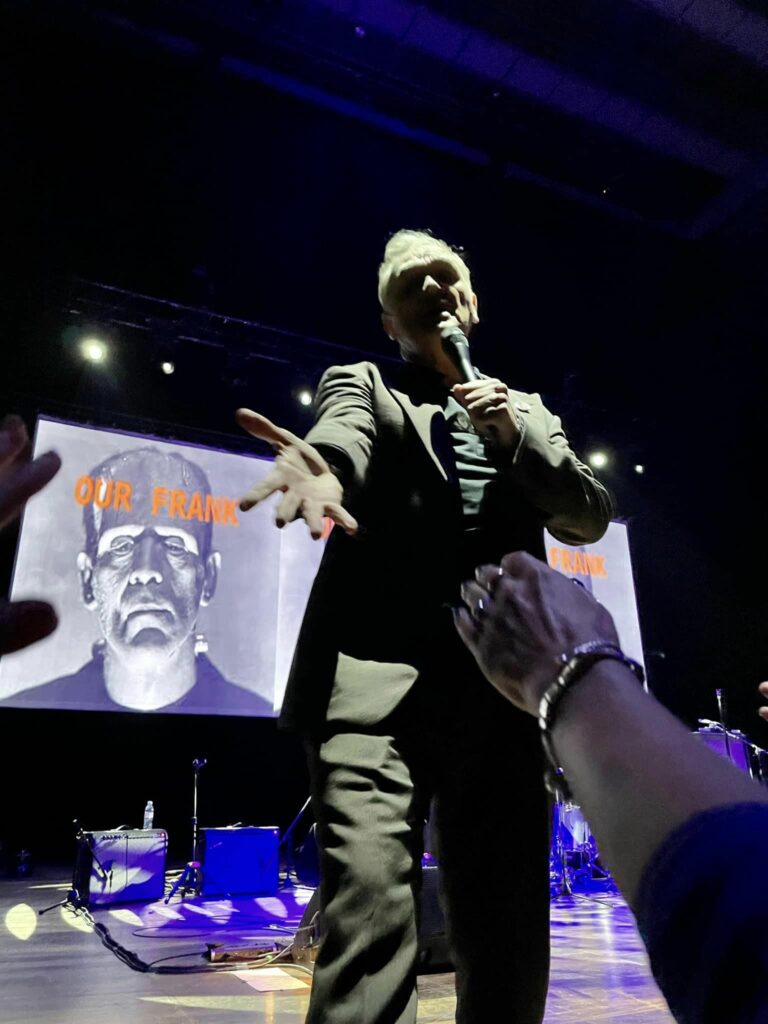

Le concert de Morrissey commence par « Our Frank », classique de l’excellent et sous-estimé Kill Uncle, occasion de remarquer deux choses dans le gang : Boz Boorer n’est pas là, le fidèle a laissé sa place à l’admirable Alain Whyte, co-auteur de quelques master-pieces notamment sur Your Arsenal et Vauxhall and I, le nouveau batteur, Brendan Buckley, également qui, lui, envoie aux oubliettes les bucherons que nous avons connus par le passé, un jeu disons plus velouté et attentif, un jeu plus sensible. À eux deux, ils incarnent une ligne musicale plus assagie, plus impressionniste qu’affirmative. Cependant l’instrument au centre de l’attention de tous, c’est la voix du maitre, la voix qui, devant notre inquiète attente médicale des dernières années marquées par la maladie, n’a pas bougé, une voix identifiable parmi tant de voix mais au-delà de sa qualité intrinsèque une capacité à incarner et à interpréter. Est-il si ridicule de penser que Morrissey, est, avec Aznavour, le plus grand chanteur-interprète européen du siècle? Cette voix est incontestablement théâtrale, outrancière par ses sommets alpins qui yodèlent et ses rodomontades qui labourent mais quelle vibrante incantation Shakespearienne, elle donne tant à s’émouvoir, sans doute un peu surannée mais nous sommes là pour ça. Dès lors au moment même ou ça joue, le jeu se multiplie et se métamorphose : Morrissey, affable joue avec son image, détendu et prolixe, il raconte et interpelle, le cours a commencé, les élèves sont à la fois complices et impressionnés, un mélange de dévotion et d’autorité, de gratitude et de reconnaissance. On le sent, nous sommes dans un très bon soir, la voix pousse, la ligne musicale est calée, précise, équilibrée. Les mains se tendent au premier rang, comme un bouquet hystérique, ça s’agite, ça réclame, lui, joue beaucoup avec ces ex-votos « Non, je ne signerai pas sur votre bras » ajoute-t-il.

La set list est très intéressante, un peu troublante, hybride et vivante à l’image des Backdrops qui se succèdent et dialoguent avec chaque morceau, elle dit toute la charge de mémoire et d’attente du public, allant puiser à la source, à la veine natale « Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before », « Girlfriend in a Coma », « Half a Person », « Please, Please, Please, Let Me Get What I Want »… Combien nous fûmes ce soir-là dans l’amphithéâtre à ne retenir aucune larme à leur écoute? Les basiques essentiels « The Loop » Rockab à souhait (Alain est ravi) « Irish Blood » qui claque comme un fouet et nous colle au fauteuil devant un Oscar Wilde en fond, goguenard et invoqué par l’idole mancunienne « Oscar, Oscar, Oscar ! », superbe « Istanbul » avec, au passage, un sublime backdrop qui fut d’ailleurs la pochette d’une réédition de The Queen Is Dead à savoir la Marie de Pasolini, Margherita Caruso, puis jouant précocement l’hymne allégorique « Everyday is like Sunday », ce morceau souvent placé en rappel ou en fin de set traditionnellement dit la volonté de l’homme de prouver qu’il a encore des choses à dire, c’est le cas, malgré le Bonfire of Teenagers toujours laissé sans maison de disque depuis 2021 et le récent Without Music, The World Dies qui suit le même sort, les nouveaux morceaux (enregistrés à Saint Rémy de Provence à la Fabrique où il semble avoir ses habitudes depuis World Peace Is None of Your Business…) ne manquent pas de moëlle épinière : « Sure Enough, the Telephone Rings », « Without Music the World Dies » (définitivement Fifties), « The Night Pop Dropped ». Le Tout conclut entre deux éperons rocheux « Suedehead » résurgence extraordinaire de 1988 et dans un fog sanglant l’immense « Jack the Ripper ». Que dire des épisodes d’invasion de scène? Spectaculaire témoignage de fans envers le Padre Pio du soir qui se courbe sous le poids des embrassades jusqu’à, presque, en basculer. Où voit-on encore cela ? Quel sens y trouver sinon la relation unique d’un reclus à des solitaires réunis.

Le encore nous bouscule et boucle le chemin en cercle inauguré avec la diffusion post-punk des Stooges, « Sweet and Tender Hooligan », crachat final à ceux qui le croient mort. Le t-shirt est déchiré, l’homme est vieilli et torse-nu, il bombe le torse, quitte la scène à petits pas, il y a quelque chose de presque paisible dans cette fin de concert car justice a été rendue au répertoire et au magnétisme de l’artiste.

Cet instant n’est pas de la nostalgie, il ne nous renvoie pas (uniquement) au passé mais dit l’intense nécessité de dire et d’assumer de vivre. Because we must.

Le texte a été déclamé, martelé avec une élégance fière à la Laurence Olivier. Nous nous sommes compris.

Intemporel, Shakespeare est bien gardé.

Photos: Agnès Freling – Vidéo: Gilles Douat

On devrait toujours être légèrement improbable (Oscar Wilde).

Henri

Bravo et merci François